러시아와 중국에 둘러싸여 있는 완전한 내륙국 몽골과 미국을 바로 이어주는 하늘길이 곧 열리게 되었다.

미국을 방문 중인 몽골 총리와 미 부통령은 지난 8월 2일에 2024년 2분기부터 양국의 직항 노선을 개설하는 등 ‘오픈스카이(Open Sky)’ 협정에 합의하였다.

현재는 몽골과 미국 양국을 하늘길로 이어주는 직항 노선은 없다.

오픈 스카이(Open Sky)는 전통적인 항공협정에서 엄격히 제한하는 양국 간의 운항 횟수, 운항노선 등의 운항조건을 철폐하고 양국의 항공사가 시장상황에 따라서 운항 관련 모든 사항을 자율적으로 결정하는 협정을 말한다.

양국의 어떤 항공사이던지 상대국 도시가 어디든지 제한 없이 자유롭게 운항할 수 있다. 즉 어떤 항공사든지 시장경제원리하에서 자율적으로 노선설정, 운항 횟수 등을 결정하는 것을 말한다.

몽골과 미국은 첨단산업 필수 소재이며 최근 미중 대립 중인 희토류에 대한 협력 또한 강화키로 하였다. 몽골은 세계 10대 자원 부국일 정도로 자원이 풍부하지만, 자본과 인프라 부족으로 충분히 개발하지 못하고 있다.

미국 입장에서 지난 8월 1일부터 중국이 갈륨, 게르마늄 수출 통제에 나선 상황에서 몽골의 광물자원을 직접 수급할 길이 열린다면 ‘천군만마’를 얻는 것과 같다.

칭기즈칸 시절의 몽골은 천하를 호령했었지만, 오늘날 몽골은 물류를 비롯하여 경제 잔반적으로 중국과 러시아에 크게 의존하는 신세가 되었다. 이런 처지의 몽골이 그들의 생존을 위하여 미국과 손을 잡은 것이다.

몽골 면적은 대략 한반도의 7배 크기이며, 남한과 비교하면 약 14배 정도의 크기이다. 하지만 이 넓은 영토에 인구는 약 330만 명 정도밖에 안 된다.

몽골 총리와 미국의 헤리스 부통령은 이날 백아관에서 2024년 양국 간의 직항 편 개설을 위한 오픈스카이에 합의하였다.

미국 하버드대 유학파 출신인 몽골 총리는 모두 발언을 통해서 '몽골의 민주화 과정에서 미국은 파트너 이상의 북극성과 같은 존재였다'라고 언급하면서 '이번 오픈스카이 협정으로 몽골과 미국 간의 우정과 전략적 파트쉽관계에서 새로운 장이 열렸다'라고 강조했다.

오픈스카이는 국가 간 항공편 개설 시 양국 정부의 사전 승인절차 없이 신고만 하면 취항토록 하는 협정이다. 미국은 현재 전 세계에서 130여 개 국가와 협정을 맺고 있다.

완전한 내륙국인 몽골의 입장에서 미국과의 직항 편 개설은 반가운 일이다. 몽골 총리는 '몽골은 내륙국으로 물류에 큰 어려움에 직면해 있다'라며 '몽골은 이런 문제와 관련해 미국의 지지를 원한다'라고 밝혔다.

중국과 러시아가 툭하면 몽골 국경 철로에서 통관시켜주지 않고 있어서 물류대란을 겪고 있는 처지를 토로한 것이다.

또한 양국은 광물협력을 대폭 강화키로 했다. 회담 후 성명문에는 광물, 식량 안보, 친환경 에너지 등의 분야에서 협력 강화 내용이 담겨있다.

몽골 총리는 '희토류, 구리를 포함하는 핵심광물 채굴에 대한 협력을 논의했다'라고 인터뷰에서 밝혔다.

몽골은 전통적으로 친중국 및 친러시아 국가였지만, 미국과의 협력 강화에 나서게 된 것은 바로 '경제난'이다.

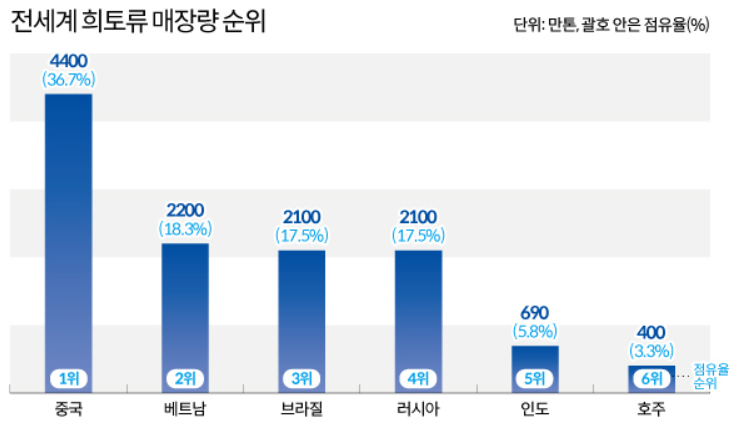

참고로 몽골은 세계 희토류 매장량의 16%를 보유하고 있는 자원 강국이다.

몽골이 전 세계 희토류 매장량의 16% 정도라고 하지만 상위권 수준이 아닌 것 같다.

매장량 순위에는 중국이 약 37%로 1위이고 생산량 순위는 매장량 순위하고는 다르게 중국, 호주, 미국 순이다.

하지만 1인당 국내총생산(GDP)은 5,033달러 (약 654만 원)에 불과할 정도로 좀처럼 경제 발전의 계기를 마련치 못하고 있는 상황이다.

이러한 배경에는 자원을 개발한다고 하더라도 중국과 러시아에 둘러싸인 내륙국의 특성상 수송로에 한계가 있기 때문이다.

중국과 러시아에서 갖가지 핑계로 수송을 막아버리면 자원 및 인프라 개발을 위한 해외 자본 유치도 어렵고, 정치도 친중국과 친러시아로 갈려져서 불안정해 왔었는데, 결과적으로 공산품 수입의 약 75%를 중국과 러시아에 의존하는 처지가 됐다.

그러데 코로나 팬데믹과 우크라이나 전쟁의 장기화로 중국과 러시아 모두 경제 사정이 여의치 않게 되자, 곧바로 몽골도 영향을 받게 되었다.

특히, 중국의 '제로 코로나'여파로 몽골은 식료품과 연료 등의 공급에서 상당한 차질을 빚었었다.

이런 상황에서 중국과 러시아에만 의존할 수 없다는 절박함이 몽골을 미국으로 이끈 것이다.

앞으로도 중국과 러시아에 휘둘리지 않기 위해서라도 몽골은 미국에 가까이 갈 수밖에 없는 상황인 것이다.

'tour' 카테고리의 다른 글

| 투발루는 연간 방문객 최저 국가라고 하네요 (24) | 2023.08.07 |

|---|---|

| 지드래곤이 디자인한 PSG유니폼 아시나요. (19) | 2023.08.06 |

| 톡파원25시 이찬원도 감탄한 브리티시컬럼비아의 매력. (15) | 2023.08.05 |

| 아르메니아와 조지아의 차이점과 공통점 (13) | 2023.08.04 |

| 보홀로 떠나보는 여행은 어떨까요 (27) | 2023.08.04 |